Rückblende Jahresendziffer 1

Am 1.1.2011 wurde Klöden nach Jessen eingemeindet.

Für rund 80 Gemeinden in Sachsen-Anhalt endete mit diesem Datum infolge einer

Verwaltungsreform die Selbstverwaltung. Nach 1994 und 2007 war

das die dritte Gebietsänderung nach der Wende 1989.

[Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gebiets%C3%A4nderungen_in_Sachsen-Anhalt_2011]

1991 zog auch die Kinderkrippe bis 1995 ins Schloss ein.

Der Kindergarten war schon 1976 im Südost-Flügel eingerichtet worden.

[Quelle: Chronik Klöden]

Am 13.8.1961 begann der Mauerbau in Berlin:

... und plötzlich war hier die Welt zu Ende ...

[Bild: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/berliner-mauer-das-unmenschliche-bauwerk-344266]

1941 mitten im 2. Weltkrieg,

nach der Niederlage bei Stalingrad, gab es noch weitere Hiobsbotschaften:

"Bis in den Juni hinein reichten die Hochwasserwellen.

Der Schaden war ungeheuer, er belief sich allein für Klöden-Rettig auf

ungefähr 1/4 Million RM.

Die Fähre in Mauken war von Mitte Dezember

bis Mitte Juni losgemacht. Kartoffeln konnten vielfach erst

Ende Juni gelegt werden. Viel Land mußte brach liegen bleiben.

Ein solches Ausmaß kannten die ältesten Leute nicht.

Entsprechend war die Ernte.

Mitte Oktober wurde stellenweise noch Weizen gemäht.

Das Hochwasser spülte auf den Elbwiesen tiefe Löcher aus, so daß

die Gefahr der Bildung eines neuen Elbarms nach dem Riß hin

bestand. Ein Bagger und ein Spüler wurden im Juli und August zur Beseitigung

der Schäden angesetzt. In 40 Tagen wurden 35000 cbm Kies in die Löcher gespült,

der Weg nach der Fähre wurde gehoben,

der nach dem "Schönfeld" verlegt, um bei geringerem Hochwasser

die Bergung des Futters auf den Elbwiesen zu sichern."

[Quelle: Schulchronik]

Am 19.6.1921, fand die

"Einweihung des Ehrendenkmals der im Weltkrieg gefallenen Clödener"

durch Probst Stolze statt:

50 Männer waren nicht wieder heimgekehrt!

[Quelle: Chronik Klöden]

Wahrscheinlich hat damals wohl kaum einer in Klöden geglaubt, dass es nur

20 Jahre später noch viel schlimmer kommen würde...

![]() "Sag mir, wo die Männer sind... ... wann wird man je verstehn?"

"Sag mir, wo die Männer sind... ... wann wird man je verstehn?"

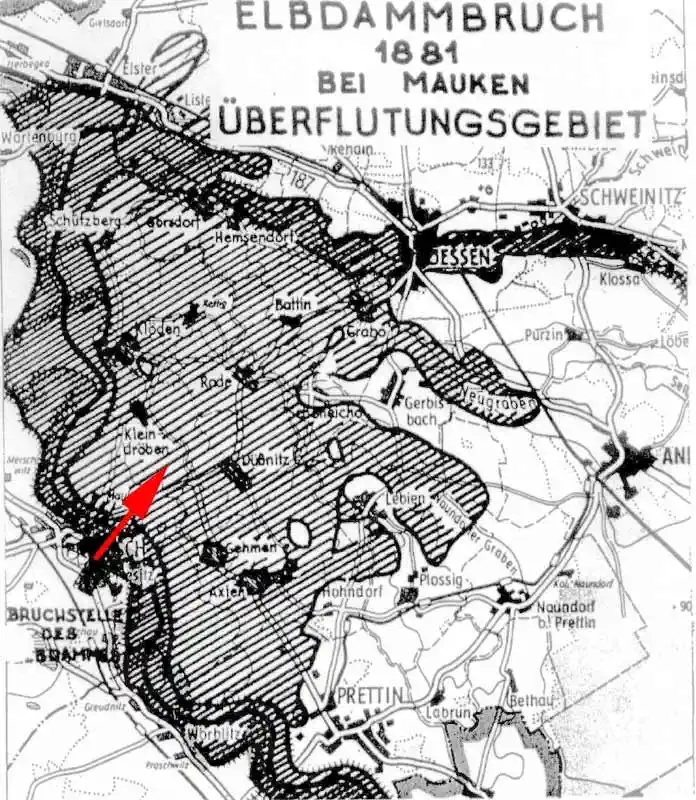

14.3. 1881 11:30:

In Mauken bricht der Damm auf etwa 300 m Länge und

die halbe Elbaue steht sehr schnell unter Wasser.

[Grafik: LR 14.3.1981 S.8, Pfeil vom Autor ergänzt]

Das Hochwasser floss in Klöden sogar durch den Ort.

Es kam sehr schnell direkt vom Riß her, staute sich aber zwischen Elbdamm

und dem Klödener Wald, weil es durch das kleine Siel am Schloss

nur langsam ablaufen konnte.

Dadurch stieg das Wasser vor der Kirche langsam auf die gleiche Höhe wie

der Hochwasserpegel in Mauken plus ca 1,5 m Stauhöhe durch

0,3 Promille Elbegefälle "hinter dem Damm".

Das reichte kurzzeitig für einen "neuen" Weg über das Grundstück Börner,

über den Kirchweg vor der Lücke, in der Senke parallel zur Neustraße

und über die Elbstraße durch Wartenburgers Hof wieder zur Aue.

[Quelle: Elfriede Kölling, aus mündlicher Überlieferung ihrer Großmutter]

1871 erhält die Küster- und Knabenlehrerstelle der

Lehrer Friedrich August Henne.

Er beginnt die Schulchronik von Clöden.

[Quelle: Schulchronik]

1821 wird die "fliegende Brücke" stillgelegt.

So wurde die Fähre genannt, die nach Zerstörung der alten Brücke 1805

(Hochwasser mit Eisgang!) im Einsatz war, um erst mal über den Riß zu kommen.

Dann war erst noch die zweite Fähre dran, mit der man endlich die Elbe

überqueren konnte, um auf die Schönfelder Flur zu gelangen!

"… von dieser Zeit steht eine Dammbrücke, welche selbst in den

zerstörenden Jahren 1828 und 1830 Widerstand geleistet hat."

[Quelle: Johann Christian Schulze, Chronik der ehemaligen

Chur- und jetzigen Kreisstadt Herzberg, 1842]

Um 1940 sah der Rißdamm noch so aus:

[Quelle: Foto von Frau Waltraud Pickl bereitgestellt]

1781 wird

aus dem Rittergut Klöden ein kursächsisches Kammergut.

7 Jahre nach dem von Kurfürst Friedrich August I. befohlenen Elbdurchstich,

der ein Drittel des Gutes nur mit Fähre erreichbar machte, verkauften es

die Grafen Löser an den "Verursacher".

Damit endete nach über 100 Jahren auch die zweite Herrschaftsperiode der

Familie Löser in Klöden. Der erste Amtsverwalter vom kurfürstlichen

"Cammerguth Clöden" war Christian Siegismund Wahl.

Seine akribische Jahresabrechnung von 1784 ist durch Zufall erhalten geblieben.

[Quelle: Neues allg. Dt. Adels-Lexicon, 5. Bd., 1864]

1771 gab es 5 Monate immer wieder

Hochwasser und Regen von März bis August!

"Nun erkannte man, daß das meiste überschwemmte Gras nicht einmal

zur Streu zu gebrauchen war. An den mehresten Orten lag es ganz von Sand

und Letten verschlemmt; an andern aber wie gedörrter Flachs, nach

der Richtung des Elbstroms gestreckt. Die Obstbäume giengen ebenfalls ein.

Der Anblick war überall der kläglichste von der Welt."

[Quelle: Pötzsch..]

Probst Clausnitzer beschreibt diese dramatische Zeit

in seiner Erntepredigt in der Klödener Kirche:

"... Wir unglücklichen Bewohner des Elbufers, welchen die Wasserströhme

ihr Land einnehmen, erfahren, was es heißt: Du sollst säen und nicht erndten.

... Da durch zweyjährige vorhergegangene große Wasserschäden unser Zustand

so schlecht war, ... so zeiget sich Mangel und Hunger in einer noch

schrecklichern Gestalt, ihre Pfeile zielen schon nach unserm Leben....

Ach täuschende Hoffnung des Frühlings! ... Er kam zwar endlich, ...

aber wie lange! In kurzer Zeit war die Weide überschwemmt...

Die Fluthen nahmen von Tage zu Tage überhand, die Regen hielten an, ...

die Dämme zerrißen ... die Auen ... verwandelten sich in Seen, alles Gras,

alle Saaten waren verloren. ..."

[Quelle: Karl Gottlob Clausnizer, Erndtenpredigt nach Verlust

der ganzen Erndte im Jahre 1771 in Clöden gehalten;

urn:nbn:de:gbv:3:1-133312; S. 4]

In diesem Katastrophenjahr 1771 entstand auch

der Hohenteichgraben.

Er wurde aber schon ein Jahr später in mühseliger Handarbeit wieder

von der Elbe durch Verfüllung abgetrennt, denn sonst hätte der Kirche ein

endgültiger Untergang gedroht.

[Quelle:Karte auf Empore in Klödener Kirche]

Nach Entstehung des Risses 1621 gab es bei Hochwasser auch

immer wieder "kleinere" Risse von der Elbe zum großen Riß in der Nähe von

Klöden. Die Ursache war offenbar der hier vorhandene minimale Abstand

von etwa 100 m zwischen beiden Wasserläufen.

1621 entstand der Klödener Riß:

Die Elbe bahnte sich bei einem Frühjahrshochwasser zwischen Priesitz und Schützberg

einen rund 13 km langen neuen Weg durch unsere Aue,

der sogar 5 km kürzer als der alte Elbelauf war.

In kurzer Zeit hatte sich diese neue Flutrinne zum Hauptarm entwickelt

und Klöden und Kleindröben mussten mit ihrem Untergang rechnen...

Erbmarschall Hans Löser aus Pretzsch und Bernhard Ludolf Kanne,

Erbherr von Klöden, schreiben am 31. Mai 1621 an den

Kurfürsten Johann Georg II. nach Dresden, dass ...

"…die Elbe Vber Prezsch einen gewaltigen einbruch vndt fall,

diese Jahr hero gewunnen, also, das Wehe solchem nicht gewehret würde,

dieselbe in weniger Zeit einen ganz nauen gangk

Von dem Hause Vndt stedtlein Prezsch wegk, ganz Auf Kleden zu nehmen, …"

Erst 1714, nach fast 100 Jahren, konnte er wieder

![]() von der Elbe getrennt werden.

von der Elbe getrennt werden.

[Quelle:Anlauf, Der Kampf mit dem Wasser]

1361 taucht der älteste Hinweis

auf ein Stadtrecht von Klöden auf.

In einer Erklärung der kursächsischen Herzöge Rudolf II., Wenzel (Bruder)

und Albert (ihr Vetter) werden sechs Orte

namentlich als „Städte und Festungen“ hervorgehoben:

"… in vnsern steten vnd vesten Hirzberg, Prittin, Trebaz, Cloden,

Pretaz, Smedeberg vnd anderen vnsern vesten, dorferen vnd markten ..."

Die namentliche Hervorhebung der 6 Orte ist wohl nicht wegen ihrer Eigenschaft

"vesten" (Es gab ja noch "andere ... vesten"!),

sondern eher durch ihr Stadtrecht zu erklären.

Ob dieses Recht tatsächlich nur 19 Jahre nach der vermutlichen Zerstörung

Klödens noch ausgeübt wurde, ist aber sehr fraglich.

[Quelle: Urkunde CDS II 2, Nr. 529,

http://codex.isgv.de/codex.php?band=cds2_02&f=&a=b&s=039

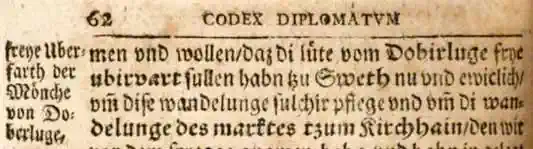

1241 liegt Zwethau immer noch

an der Elbe und sicher noch linkselbisch,

![]() wie schon 981!

wie schon 981!

Es hat das gleiche Schicksal wie Klöden, Axien und Prettin erfahren

und wurde vermutlich im 14. Jahrhundert durch eine Eisflut fast(?) zerstört.

In einer Urkunde Graf Dietrichs von Brehna ist eindeutig formuliert,

dass die Mönche von Doberlug in Zwethau freie Überfahrt haben sollten:

"…/daz di lüte vom Dobirluge frye ubirvart sullen haben tzu Sweth…"

Die "Überfahrt" mit einer Fähre erfolgte "zu Zwethau",

also floss hier immer noch die Elbe vorbei!

[Quelle: Ludewig, Reliquiae manuscriptorum omnis aevi ..., Band 1,

NVM. XXXX, S.61ff]

Am 21.7.981 schenkt Kaiser Otto II. mehrere Burgwarde unserer Elbaue an das ehemalige Kloster Memleben, südlich von Querfurt, unweit der heutigen "Arche Nebra".

Das ist die älteste "echte" Urkunde zur Existenz dieser Orte.

[Quelle:DOII 195, https://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000443/image_225]

2. Elsnig, Dommitzsch und Zwethau

In einer weiteren Urkunde von Otto II. wird sogar bestätigt, dass Zwethau damals noch linkselbisch lag:

"…Olsnic, Domuki et Zuetie … iuxta occidentalem partem Alpis fluminis sita …"

d.h. also

"[…Elsnig, Dommitzsch und Zwethau … nahe am Westufer des Elbeflusses gelegen …]"

Das bekräftigt die Vermutung, dass auch Klöden, Axien und Prettin ursprünglich "nahe am Westufer" der Elbe lagen.

[Quelle:DOII 196, http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000443/image_226]

Andere Jahresendziffern:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|---|---|---|---|---|

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Weitere Infos: